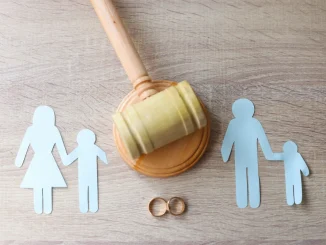

La résolution des litiges relatifs à la garde des animaux de compagnie lors du divorce

Le divorce est souvent une épreuve difficile et douloureuse pour les couples, qui doivent faire face à de nombreux défis. Parmi ceux-ci, la question de la garde des animaux de compagnie occupe une place importante. […]